钱墨君,号群石,荷庐居士,斋名荷石庐,生于1943年8月,江苏省无锡市人。出版《布达拉宫(佛像印)》《中华龙韵》《敦煌飞天百印》《敦煌艺术印谱》《敦煌图形印》《甘肃石窟印谱》《甘肃石窟印谱》《敦煌观音印集》《榆林窟图形印集》《塔尔寺(佛像印)》《中国篆刻百家(钱墨君卷)》著作多部,发表论文数十篇。篆刻作品多次入选全国展览并获奖。个人事迹收入《中国印学年鉴》《中国篆刻全集》等。

一

清代乾嘉时期,是篆刻艺术走向空前繁荣、发展的全盛时期。其流派纷呈、标新立异:先以程邃创立的徽派印风流行大江南北,继有林皋开建的莆田派弥漫江浙诸省,后“有西泠丁敬突起,乃夺印坛盟主之席,开千五百年印学之奇秘,世称浙派初祖也。篆刻一道遂属浙江”[1]以丁敬为“初祖”的浙派印风雄踞印坛、风靡八方达150年之久。当时的篆刻家们几乎无不受到它的润泽和影响。而研考当时活跃在印坛上的各派名家高手,不难发现,由于历史原因所致,他们大都为南方的江、浙、皖、闽四省籍人氏,偶有鲁人或凤毛鳞角的外籍人氏,也都是客居江南的文人雅士之属。甘肃兰州府,却出现了一位集诗、书、画、印于一身的“全才”型书画篆刻大家唐琏。

唐琏(1755—1836),甘肃兰州府人。字汝器,号介亭、栖云山人,室名松石斋,又号松石老人。唐琏少时家贫,读书不多,故自感“少失读于道德艺术之旨”[2]而不能自立于社会之林,遂绝仕途。年廿丧偶,终止不娶,专心矢志于文学、书画、篆刻等艺的不懈探索。他的著述有《证道录》、《书画琐言》、《三十二书品》、《三十二画品》、《信手拈来》(辑入诗文赞铭百余篇)和《松石斋印谱》等,悉收于《松石斋集》,以雕版印刷传世。据唐琏在嘉庆十三年、52岁时所写的学艺《自叙》中记述:其24岁时拜栖云山(今甘肃榆中兴隆山)道士刘一明为师学道,成为道家的俗门弟子[3],尔后相继拜崔蒿斋、大劳山人、王柏崖、王珊苔等为业师,学习书画、医道、琴艺、篆刻等,开始了他对诸艺术的执着追求和创作历程。

唐琏的书法,以行草、楷书居多,着力追求“古朴雅健、多骨丰筋、心手相应、纵横自如”的艺术意韵;而他的绘画,以山水为主,次有花卉、间有人物,善指画,丹青显示出“骨格清奇、笔意生动”[4]的个性风貌。清·王光晟(柏崖)编著的《国朝书画后续集》中有“唐琏”条云:其“工书小楷、兼精斯篆,尤善画,点染云山,苍茫古秀,有出尘之致”。在《赠唐汝器》诗又云:“吾乡小子畏,艺苑迥超群。泼墨师摩诘,挥毫祖右军。行行洒珠玉,淡淡扫烟云。似此英少才,温恭妙有文”[5]。唐琏在书画篆刻方面的成就深受名人学士的赞誉而为时所重,且历经百余年的浩劫流传至今的还颇多,仅甘肃省博物馆就珍藏有百余幅。其中有一幅题款为“道光十六年秋八月,九九老人唐琏”的山水立轴画,这是唐琏八一岁临终二个月前精心创作的。由此可窥见他一生临池不辍,对书画艺术的“务使铁砚磨穿”、“非笔秃万管不得其妙”的勤奋探索精神。

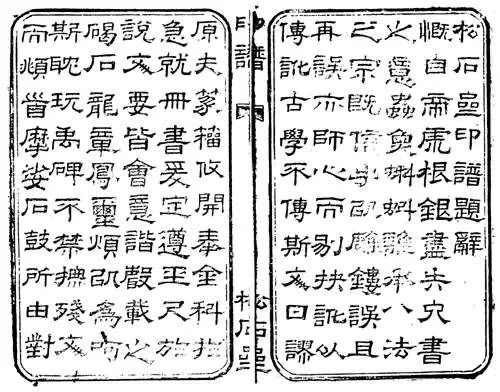

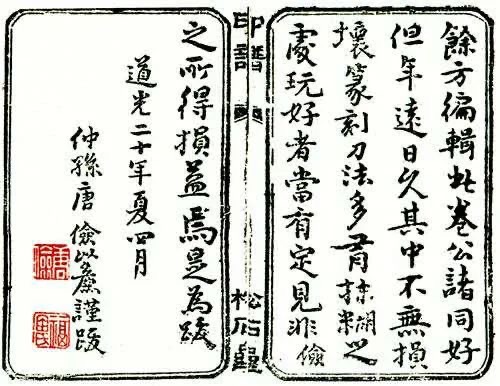

《松石斋印谱》,开本高25.6公分,宽15.4公分,粉连纸木雕板双线墨框,板框高20.5公分、宽11.8公分。书口上方刻隶书体“印谱”两字,下刻有“松石斋”书名。卷首有乾隆甲辰年龚润撰《<松石斋印谱>题辞》(题后有“臣润私印”、“褆斋”款印二方,与正文同系木板雕刻印刷),卷末为唐琏之仲孙唐俭(以廉)的《<松石斋印谱>后跋》(正文系木板雕刻印刷,题跋后有“唐俭”、“福口氏”款印二方,系原印铃盖)。印谱正文均以原印用朱砂印泥钤盖本,计19页(见图1)。

图1

每页正反两面钤印,每面少则一印,多则十印不等,惜无边款、释文。印谱总收各类大小印章达137方。

《松石斋印谱》是清道光二十年(1840),唐琏仲孙唐俭(以廉)搜集编辑而成的。在唐俭的《<松石斋印谱>后跋》中云:“家祖介亭公以书画著名,故刻有《证道录》《书画琐言》、《信手拈来》三册,而于篆刻一道尤精焉。俭有志斯道,而才学谫陋,虽日侍左右,仅学书画一端而于篆刻究未尝不爱焉。是以家祖梦游后,尝检手泽,有留藏《松石斋印谱》二卷,共计数百余方,俱系家祖亲手所刻。噫,家祖之用心良苦矣哉。虽然家祖之生平所篆刻此外尚夥,或寄之远方,或隐于僻地。道光已亥,俭复搜辑各处,又得数百余方。编辑此卷,公诸同好,但年远日久,其中不无损坏,篆刻刀法多有模糊之处,玩好者当有定见,非俭之所得损益焉。是为跋。一是跋写于唐琏逝世四年后的道光二十年夏四月,现我们从跋文中可得知:

一、唐琏生前曾辑有《松石斋印谱》二卷问世,时间约在乾隆甲辰(1784)年前后,时年32岁左右,印谱计收他“亲手所刻”的印作“数百余方”。

二、鉴于唐琏“生平所篆刻此外尚夥”,道光已亥(1839)年,仲孙唐俭“复搜辑各地,又得数百余方”。可唐俭编入《松石斋印谱》的印章只选辑了137方。由此可见,至少有近百方作品,由于“年远日久”而“损坏”或“篆刻刀法多有模糊之处”等原因,被忍痛割“爱”了。

三、从上述两句“数百余方”语中表示数目的“数”,以最低数目“二”计算,总和约为五百方左右。加之由于唐琏为朋友同道镌刻的印章,“或寄之远方,或隐于僻地”而唐俭未能“搜辑”到的,如唐琏曾二次出陇寻师访友游艺旅程中所创作的印章等,由此推知:唐琏一生所篆刻的印章,实有500方以上之夥当不为过。

1765年,高擎“思离群”旗帜的浙派“初祖”丁敬作古,时唐琏已九岁。他与“西泠四家”中的蒋仁(1743—1795)、黄易(1744—1802)、奚冈(1746—1803)及徽派名家董洵(1740—1812)、巴慰祖(1744—1793)、胡唐(1759—1826)及邓石如(1743—1805)当是同辈人。唐琏在地处偏远、文化闭塞的丝绸古道兰州府,孜孜探求书画、篆刻艺术堂奥之日,正是蒋(仁)黄(易)奚(冈)三人继承、发展丁敬的方圆朱文、拟汉白文印式及细碎切刀而定型成浙派风貌之时;而邓石如在四十岁后“印从书出”之变法,镌刻“江流有声断岸千尺”印,遂形成自己独特的“刚健婀娜”印风之际,唐琏已经辑有二卷《松石斋印谱》问世了。

乾隆四十八(1783)年,时年27岁的唐琏第一次出陇去京师(北京)远游。无心于科举仕途、人誉“隐君子”的唐琏,这次远行的主旨无疑是进行寻师访友式的艺术交流,以开阔眼界,提高艺事。途中,他既然能“绕道”寻访山东即墨,得到大劳山人黄先生指点,授以李后主拨镫法及王右军书法三昧。那么,唐琏有没有可能在他途经交通要道徐州时,乘船转走大运河水路,“绕道”交游扬州、江宁(今南京)、杭州等这些文人篆刻十分盛行、发达的地区,进行篆刻学习与交流呢?笔者这一大胆地猜测与假设并非虚妄之念,因为当时正值唐琏创作、编辑《松石斋印谱》之时。

嘉庆壬申(1812)年夏之前,唐琏应同乡进士、名吏秦维岳(1759—1839)之邀,聘为幕友而客居湖北武昌。这期间他不仅饱赏了南方的佳山秀水,“从浏览中豁然贯通”(《学画五要》),而且有机会以书画篆刻艺事会友,结交了一些饱学卓识之士,如诗文家、乾隆进士、国子监祭酒法式善,山水画家黄谷原(大痴),诗文家、乾隆进士、礼部左侍郎辛从益,长洲明经顾剑峰等。其间唐琏为法式善作《诗龛图》后,法式善作诗赞曰:“唐子善书画,艺林称高士。我窥其胸中,早已无悲喜。草堂万笏墨,朝夕供驱使。眼空黄鹤楼,心荡洞庭水……”而谢。值得我们关注的是秦维岳在嘉庆己末(1799)年后,曾先后担任过都察院江南御史、浙江道御史,两任湖北盐法道,并署布政使、按察使等要职[6]。笔者认为,唐琏极有可能是在秦维岳任江南、浙江二道都察院御史时就已受聘为幕友了。我们从《松石斋印谱》的印蜕中不难发现;不论从印文的小篆、缪篆相融合的字法、冲切灵活运行的用刀和巧拙变通的布局以及某些写意性的作品风貌分析,唐琏显然是从浙、徽两派及扬州“四凤派”的印风中学习、借鉴到很多有益的艺理、技法而登堂入奥的。

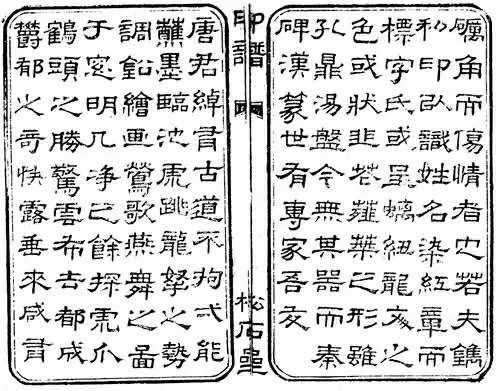

二

敦煌和古丝绸之路文化艺术的传统精神,即是善于融汇、吸收一切中外优秀的文化艺术精华,用以不断地完善“自我”。而生于斯、长于斯,勤奋好学、敏于感悟、乐于探索的唐琏,似乎在这种悠久的文化艺术氛围熏陶下,自觉地养成了他那博采兼收、承古开今的审美品格和创作思路。《松石斋印谱》中的作品虽告诉我们,唐琏在篆刻艺术的“三大法”(字法、刀法、章法)中,曾学习、借鉴于浙、徽两大流派印章的风貌,但如他在其《书画琐言》中反对“一味临仿,千人一面”那样,不囿于某家某法、某宗某派,而是“学不自足”“用我法”[7]地广采博纳(见图2)。因此,他铁笔下镌刻出的作品,是有别于正宗的浙、徽流派印的。它似浙非浙、似徽非徽。唐琏在其“精心追逐”、“刻意镌搜”之中“绰有古道,不拘一能”的,曾长期“日侍左右”学艺的仲孙唐俭称赞唐琏“以书画著名”相比“而于篆刻一道尤精”,这决非溢美之辞。

图2

图3

书画与篆刻的艺理有十分相通之处。唐琏在《作画管论》中认为:“凡书法上的趋避、争让、分合、向背等法,都可用在绘画上”,其实篆刻亦然。

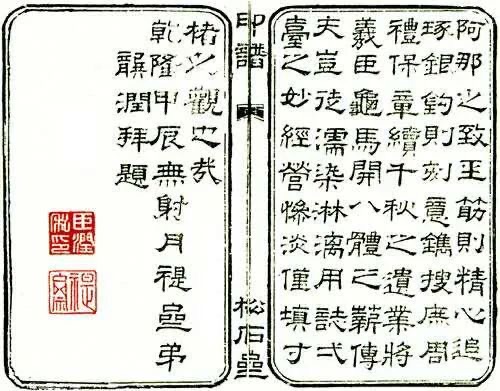

唐琏在《学书七要》《学画五要》中着重指出“要多揽古论”、“要读古人论”,“从秦、汉、晋至唐、宋、元、明各代名家之论,都要一一搜阅,融会贯通”。由此可推断,他同样会对当时广为流传的《学古编》、 《印章集说》、《印法参同》、《印说》、《苏氏印略》及《印旨》等印学理论著作,必“都一一搜阅,融会贯通”并指导创作实践的。唐琏刻有“恨不十年读书”的闲章,以表达对“印虽小技,须是静坐读书,凡有技艺,未有不静坐读书而能入室者”的赞同。在他的作品中,如“一曲冲和”、“甲子泥涂”、“西轩”及“彭愈万印”、“晋绫之印”、“局外人”等白文印(见图3),显然是遵循“白文印,必逼于边,不可有空,空便不古”或“一印内,须是画多者笔稍瘦,画少者笔差肥,方得相称”的艺术审美原则而创作成的。

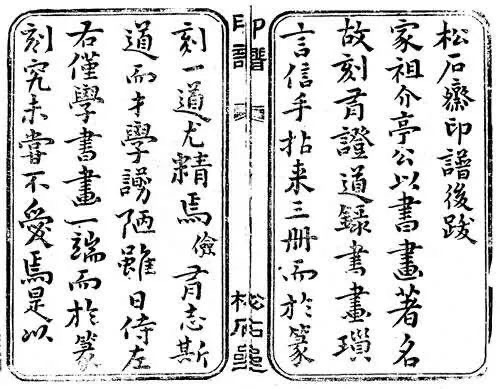

唐琏在《学书七要》、《学画五要》中又反复强调“要会悟”,书画艺术的“神奇变化,要由自己去体会领悟”,“从中心领神会,旁类贯通”。唐琏是勤于“悟”的,他不但“梦禅”(印文)而且还治有一方“一日谋(某)思十二惑(或)”的闲章自用以明心志(见图3)。我们知道:通变的理论,是我国古代文艺发展理论中继承和出新的重要命题。早在梁·刘勰著述的《文心雕龙》中曾专列“通变”一章对其进行详尽的阐述,即以“通”古为基石,以新“变”为旨归,通古而变新。唐琏是善于“悟”的,他从篆刻艺术“世不相沿,人自为政”,“始于摹拟,终于变化”,“法缘代变,开古为今”,“变化便是揩磨自己明白”、“要知古今即是自己,自己即是古今,才会变化”、“代各异法,人各异巧”,“以古为摹,融会诸家,独虑心得”等印学论述中,深刻地领悟到文人篆刻艺术的发展必须走“入古出新”的变通之路。《松石斋印谱》中的作品清楚地告诉我们:唐琏在“师古”“与古为徒”的广博“通古”基础上(见图4),自觉“用我法”地进行了求变“出新”的探索。

图4

图5

唐琏的“通古”是广博的。从他仅存的137方作品分析归类,其表现形式不拘一格,十分多样化。现列举如次:

一、朱文印有:

(一)仿汉细朱文式,如“大司马章”、“杨维仁印”等;

(二)圆细朱文式,如“用我法”、“师造化”等;

(三)方圆结合、细文细边式,如“汝器”、“几生修到梅花”(见图5)等;

(四)粗朱文式,如“师古”、“五车书”等;

(五)仿先秦古玺式,如“一日谋思十二惑”等;

(六)仿明清流派印式,如“火宅幻身”、“青一氏”、“若彝堂”、“字平麓号鹤楼”(见图6)等;

(七)椭圆形细朱文,此类特别精采,如“行素”、“怀佳斋”、“冰心”、“学好人”、“乐琴书”(见图7)等。

图6

图7

二、白文印有:

(一)仿汉白文印,如“晋绫之印”、“彭愈万印”等

(二)仿汉满白文印,如两方“唐琏图书”、“秦维峻印”(图例8)等;

(三)仿汉玉印,如“伯廉”、“别有天地”等(图例9);

图8

图9

(四)仿明清流派印,如“松石斋”、“墨禅山房”、“人在蓬莱第一峰”等(见图10);

图10

图11

图12

(五)风格比较奔放、写意的,如“江山千里外”、“用我法”、“介亭书画”(见图11)等。

另外,还有仿汉朱白相间式印,如“安世儒印”,佳构纷呈的朱白文组合连珠印,如“介·亭”、“小·谷”等(见图12)。此外,像“正”“得”,“介”“亭”独字印及“唐琏图书”“汝器”这些印,很可能是采用“两面印”或“对章”的款式刻制的。从以上多样缤纷的印章面目形式,我们不难发现:唐琏在继承传统、吮吸古人前贤优秀成果的“通古”探索中,是极其认真、宽博的,领悟是透彻、精到的,如他拟仿汉印风格镌刻的“愈万”、“彭愈万印”、“伯廉”等作品,充分显现汉印神韵三昧,若将它们渗和到原汉印印蜕中辨识时,几可乱真;又如印谱中仅存的一方仿汉朱白相间印“安世儒印”(图例13),是印白似朱,朱似白,蓦然难辨,深得融浑之艺趣。由此看出,唐琏在印宗秦汉的“通古”过程中,确实为思变“出新”、别开生面打下了十分坚实的基础。

图13

图14

篆刻艺术在印文的用笔上,一般是起笔处重,收笔处轻。善于从逆向思维中求变革的唐琏,却又在朱文“安愚堂”、“介亭”等印中(图例14),反常规地运用“起笔轻、收笔时重”的手法,以实现刘江先生在《篆刻美学》论著中所分析的“这种反常态的轻重用笔,适得巧意,往往给人一种新的美感”[8]的审美欣赏效果。唐琏的这一“快露垂来,成有婀娜之致”的变革,也许是从“倒薤体”收笔凝粗抑或从他所擅长的书法“垂露”笔法特点中获得了灵感启迪后所作的创新探索。

唐琏采用逆向思维创造出的这些前无古人的表现形式,手法的生面“业绩”,无疑是带有典范意义的,当可以彪炳于历史。

三

研读《松石斋印谱》我们了解到,唐琏的篆刻风格,基本追求的是雄浑、朴拙、雅逸的气韵格调及审美趣向,而蔑视纤巧妩媚的时代风尚。而细察其作品线条笔划的外露形质也可知,他的用刀是游刃于浙徽南北两宗之间的,时主用切,时主用冲,时又冲切互用,“心手相应”,随意而治。此外,唐琏似乎对矩形、长条形印式、连珠印和椭圆形印这三种印章款式情有独钟、乐此不疲,“玉筋则精心追逐,银钩则刻意镌搜”,创作又加。现对这三种印章款式中的主要作品略加赏析:

收录在《松石斋印谱》中大小,宽窄不一的矩形、长条形款式的作品,共有三十一方之夥,约占印谱作品总数的四分之一。笔者对它们的字法、刀法、章法上仔细研读后发现:它们之间竟风貌各异、毫无雷同之感。其中,似开创长条形之“最”的“鸢飞鱼跃”巨型印,章法上妙用斜笔,自然地巧设了上下呼应的“印眼”,使全印达到既破板滞又显灵动的审美******。而“局外客”呈拙朴、“怀春”求奇趣,“任人呼”露刀笔,“小谷氏”表苍劲,“翰墨缘”显典雅,“西斋”追雄浑,“松石斋”现工稳,“修竹书馆”抒逸情等等(图例15),真是争艳斗奇、琳琅满目。

图15

图16

肇始于先秦、兴盛于刘汉、再生于唐贞观年问的连珠印式,是唐琏又一“乐此不疲”的创作表现款式。《印谱》中共收录了八方面目、趣韵迥然有别的连珠印。其中两方大小不一的“介·亭”自用连珠印,虽同样采用“上朱下白,上圆下方”形式创作,然作者不但在印文篆法上刻意互不雷同求其工写融洽、相互相成之意趣。而“介·圃”、“应·瑞”印的工致精秀,“小·谷”、“光·祖”印的率意浑朴,都能给欣赏者留下较深的艺术感受(图例16)。

图17

图18

以外形上给人有灵动感的椭圆形印章,同样也是唐琏“精心追逐”的表现款式。《印谱》共收录了十一方,除一方为白文外均系朱文印。其中“大雅”的方圆融洽姿,“太古音”的醇厚高古态,“白丘”小印的寻丈气势格(图例17),“行素”的巧思佳构图等各扬其貌、精采纷呈。在这里特别要提出的是“怀佳斋”、“乐琴书”、“学好人”这三方印(见图例7),其无论从印文与外形的方圆和睦融洽的组合,还是印文与边栏线条粗细、残整等多方面的疏密呼应与变化,以及其内蕴和生动气韵等,无不达到一个很高的艺术层次和品位,笔者为之折服不已,难以忘怀。

大凡一件成功的艺术作品,必须具有生命意味,且以一种自我独特的方式表现出来。我国传统书画艺术中所谓的“传神说”、“神采论”,这些最富民族审美特征的美学观念,无疑揭示了艺术家在艺术创作过程中的主观能动性及人格精神的凸现。这便是生命意味的反映与折射。明人杨士修在《印母》中早就指出:“情者,对貌而言也。所谓神也,非印有神,神在人也。人无神,则印亦无神”。可见,篆刻作品同样是张扬个性情感表现的载体。对“诗书画印”诸艺术有着深厚造诣的唐琏,如同其在诗文、书画艺术中“放情笔墨”、“放情山水”那样,在方寸天地的操刀耕耘中,他同样倾注了奔放情感的渲泄与诉说,印谱中“江山千里外”、“用我法”等印即为典型(图例11)。观赏“江山千里外”印,我们仿佛看到作者在胸蓄陇原千里江山雄姿后,旷达奔放的情感恣肆地渲泄在方寸刀石之间。作者用刀生辣峭爽,犹如陇人之唱“秦腔”铿锵有力,凸现“使刀如笔”不事修饰的运刀效果,充分体现出陇原山川粗犷、豪放之势,一扫娇柔造作、纤巧妩媚之陋习,使人共鸣、振奋。它们与《飞鸿堂印谱》中收录的清代乾隆年间一些名家高手所镌的诸如“清闲且乐升平”(吴隽平刻)“冷澹家风”(陈渭刻)、“退隐衡门与俗竦”(吴北杰刻)“真人之心,若珠在渊”(王柱亭刻)等故作姿态的“奔放”印章,在艺术追求和审美欣赏上是绝然有别、不可同日而语的。

此外,与上述创作思路相近似的“介亭书画”“西轩”“臣本布衣”“亮吉”“小谷”等白文印(图例18),唐琏在创作思路上,明显一反明清前贤印人以整饬工稳为旨归的艺术传统印风,而显示出趋向写意性风格的探索与追求。这又似乎与以高凤翰为代表的扬州“四凤派”印风有相通师承之处。

众所周知,任何一个艺术家,都脱离不了他所处时代的艺术时尚给他的影响与局限。因此,勿庸讳言,唐琏在《松石斋印谱》中的某些作品,同时也较明显地带有当时印坛所常见的庸俗习气,如以儒家哲学观支配下循“中正冲和”之气、求“不激不厉”之风,作品布局匀整、平庸,印文间隔距离及线条笔划追求均齐划一以及印文与边栏间的过度留空等,都显示出呆板、乏味之弊端。此外,在印文的篆法上也时有误篆,这很可能系作者所备用的工具书是错误较多的《六书通》之类,以致选用失慎,故有“闻见不博、学无渊源”、“偏旁点画、凑合成字”之嫌,如“寸阴是竞”印中之“竞”字,“与古为徒”印中的“与”和“徒”字,“勤堪补拙”印中的“堪补拙”三字以及朱文“竹村”印中的“村”字等(图例19)。

然而,瑕不掩瑜。历来文艺界对书画篆刻家的评价,贵在“诗书画印”俱全。唐琏作为能诗、工书、善画、擅印,集诗书画印诸艺于一身的“全才”型艺术家,他不但是甘肃书画史上最全面并卓有成就的艺术大家,也无疑是清代中叶华夏艺术史上一位有所创新、建树的名家高手。唐琏一生怀着“功名身外事”、“荣辱无关”、养身“自娱”的朴素心境,呕心沥血、勤奋攻艺近六十年,无论从书法、绘画还是篆刻一道,均创造出了自己的独特风格和不朽业绩。唐琏自于道光十六年(1836年)逝世至今一百六十多年来,除他的学生、清代陇上名画家温虚舟,在其成名后捐资刊刻唐琏书画理论专著《松石斋集》(内含《松石斋印谱》),以示永志恩师培育之情外,由于他存世三陇民间的书画作品较多而名高誉隆。但是他在我国艺坛上却一直处于默默无闻的不正常状态,没有得到应有的历史评价,这不能不说是由于地处闭塞僻地、经济文化落后、缺乏信息交流等历史原因所造成的遗憾。笔者通过上述对《松石斋印谱》的初步研究而认为:给唐琏“是清代中叶一个印宗秦汉而取精用宏、求古探奥而运以己意,有所建树、创新的篆刻名家”的历史评价,是当之无愧的。同时,他应该是在中国篆刻艺术发展史上占有一定历史地位的重要印人。

值得欣幸的是,现在有识之士本着弘扬丝路文化艺术、保护陇上书画篆刻资料而不致泯没之旨,力邀兰山印社同道联袂,准备出资印刷《松石斋印谱》以行世,此乃功德无量而可嘉矣。《松石斋印谱》的出版,对填补我国西北部地区印学资料的匮乏与空白,以及为构建我国印学研究体系工程添砖加瓦工作上,无疑都是很有意义的举措。

注释:

[1]《篆刻入门》(孔云白著),1983年5月上海古籍书店印行。

[2]引文见唐琏《松石斋集》。

[3]刘一明(1734—1821),道号悟元子,著有《道德会要》《三易注略》《痧胀全书》《金刚经解目》等25种、160余卷,均有刻本、印本传世。是甘肃省唯一列入《宗教辞典》和《辞海》中的道教人物。

[4]见唐琏著《作画管论》。

[5]引文转自《陇原著名书画家唐琏及其艺术成就》(秦明智)《文史与鉴赏》1996年第二期(甘肃省文史研究馆主办)。

[6]见《兰州人物选编》之《循吏名儒秦维岳》(邓明)兰州大学出版社1993年12月出版。

[7]《松石斋印谱》印文。

[8]见《篆刻美学》(刘江著),中国美术学院出版社1994年12月出版。

(本文刊发于1999年第一期《甘肃文史》)