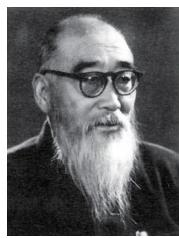

张思温(1913—1996),字玉如,号千忍老人。男,汉族,甘肃省临夏市人。民革党员。1981年6月至1990年4月任甘肃省人民政府文史研究馆副馆长,1990年4月至1996年9月任名誉馆长。

张思温幼承庭训,少随父张质生在宁夏、绥远任所,其父聘家庭教师训读《四书》《五经》,后随父辗转北京、定居兰州后延师教读,勤习诗文,学有所成。民国十九年(1930年)张思温应邓隆之邀任甘肃造币厂文牍员、文牍主任,主理文案。民国二十一年(1932年)张思温任甘肃省民政厅秘书室科员,后转任第二科主任科员。民国二十八年(1939年),张思温任武威公署第一科科长兼凉州禁烟监运所所长,恪尽职守,力行禁烟。民国二十九年(1940年),著名农学家张心一任甘肃省政府委员兼建设厅厅长,聘张思温任秘书主任。翌年响应号召从军抗日,赴四川训练时疾呼:“城残国破四年中,大好河山血染成。奇耻从今须渝雪,遐荒终古总归风。铸奸难遁禹王鼎,射日共弯后羿弓。预料明年春汛涨,扬帆一笑下江东。”所赋诗87首结集《巴蜀游草》印行。后因高度近视难酬报国之志,怅然返乡。民国三十六年(1947年),张思温任甘肃贸易公司协理,同年9月转任甘肃水泥公司经理。

1949年兰州解放前夕,张思温遵照中国人民解放军通令,保护水泥公司资产、档案,完整地移交给人民政府,并参加甘肃省人民政府复工小组工作,为有关厂矿及时恢复生产积极奔走。1950年张思温任甘肃省工业厅秘书,1958年2月下放至安西县(今瓜州县)四工滩农场劳动锻炼,1959年调临夏市文教局工作,1964年任政协临夏市委员会常委。1976年张思温为临夏州档案馆抄写、重新校刊、复制明嘉靖《河州志》、清康熙《河州志》、清宣统《河州续志》共10卷23万字。1977年任政协临夏回族自治州委员会委员,1979年恢复公职。张思温历任政协甘肃省五届、第六届、第七届委员会委员、民革甘肃省第五届委员会委员、甘肃省文物管理委员会委员等。

张思温治学严谨、刻苦勤勉、闻名陇上,擅诗赋、长文辞、诸体兼备,文情并茂,意蕴深切。少年时作《昆仑赋》深受时人赞许,《哀陇右赋》《新归去来辞》《鹿鸣私宴赋》等为名家推崇。著有文史笔记《壬癸杂记》《残楮剩墨》《西庐杂记》《千忍斋杂记》。整理其父遗稿,编成《退思堂文稿》6卷,《退思堂诗稿》42卷,收诗1万余首。考证“瑞容佛光塔”并撰写论文。1989年,张思温同冯绳武、魏晋贤、陈守忠、王宗元教授不辞辛苦同考察河州境内古城堡遗址、河州二十四关。张思温悉心研究西夏文,写成论文8篇,结集为《漫谈西夏》;与鲁瑞林将军交情甚笃,写有《从马夫到将军》一文;编著出版《积石录》,收录河湟地区石刻文献165篇;整理陇上名人邓隆、杨思、范振绪等人文稿,抢救并保存了一批珍贵资料。

张思温创作诗词近6000首(阙),刊登在《当代中华诗词选X甘肃诗词》《全球当代诗词选集》《兰州古今诗词选》《华夏吟友》《江河集》《中国当代诗词精选》等书刊杂志上。1994年,郭栋、赵忠选录其80岁以前诗词1734首,编成《张思温诗选》出版。其文包括回忆录、论文、文史随笔等,由赵忠分类整理,编成《张思温文集》出版,该《文集》获甘肃省第五届优秀图书奖。因其在学术界的声望和荣誉,张思温被中国地震历史研究会、中华诗词学会、中国民族古文字研究会、中国民族史学会、甘肃省诗词学会、美国纽约“四海诗社”等14家学术组织聘为会员或顾问。

1967年,张思温将家藏图书5000余册,唐、宋、元、明、清名人字画402轴(册、页),珍贵照片35帧捐献给国家。张思温非常关心家乡文化建设事业,将整理、抄录、珍藏的《赈灾日记》《拙园文存》《邓隆手札》《壶庐诗集》及有关传记、事略、碑记、墓志铭等近300篇,金石文字拓片、照片、抄件等161件,明兵部尚书王竑、明四川按察使马应龙、明进士朱家仕、清进士张和、张协曾、邓隆等著名历史人物手札、著作63册,清朝末年明初名人照片60余帧,家族《张氏档案》700余卷,全数无偿赠送给临夏州档案馆收存。张思温晚年担任《临夏州志》顾问,提供资料,校审志稿,帮助校审《临夏州志》《临夏州公路交通史》《临夏州金融志》等。